近期,华南理工大学材料科学与工程学院/发光材料与器件全国重点实验室李远研究员课题组与中国科学院长春应用化学研究所、中国科学技术大学、隆基绿能科技股份有限公司的合作研究成果发表在Science,论文题为“Stable and uniform self-assembled organic diradical molecules for perovskite photovoltaics”。李远研究员为共同第一作者,主要贡献为揭示了论文中的“给体-受体”自组装单分子层(SAM)材料的开壳“醌式-双自由基”电子自旋基态,及其分子导电性与“开壳-双自由基”电子自旋基态的“结构-性能”关系。

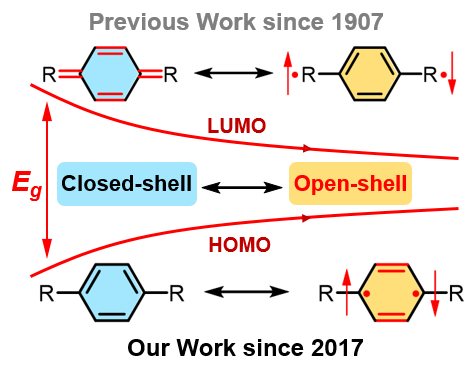

图1: 1907年的Chichibabin自由基与2017年李远课题组提出的“醌式-双自由基”

2017年,李远课题组于美国化学会Journal of Physical Chemistry C发表题为“A review on the origin of synthetic metal radical: singlet open-shell radical ground state?”的研究论文(图1:J. Phys. Chem. C 2017, 121, 15, 8579-8588),对经典“给体-受体”型有机半导体的“闭壳-单线态基态”提出了大胆而极富想象力的质疑。该课题组进行了大量的实验和理论计算研究,提出并论证了“给体-受体”型有机半导体的开壳“醌式-双自由基”电子自旋基态的假设,并提出“聚集诱导自由基(AIR)”机理;这一重要发现和背后的AIR机理明显区别于1907年的Chichibabin自由基的“恢复芳香性以稳定双自由基”的古老机理(图1)。近八年,该课题组聚焦该研究方向,开发了一系列光、热及电化学稳定的“给体-受体”型有机自由基半导体,并探索了其在多领域的应用潜力(Journal of Physical Chemistry Letter, 2021, 12, 9783-9790, Chem, 2021, 7, 288-332, Joule, 2021, 5, 249-269, Nature Communications, 2021, 12, 5889, Advanced Materials, 2023, 35, 2212184, Nature Nanotechnology, 2024, 19, 978-985等)。

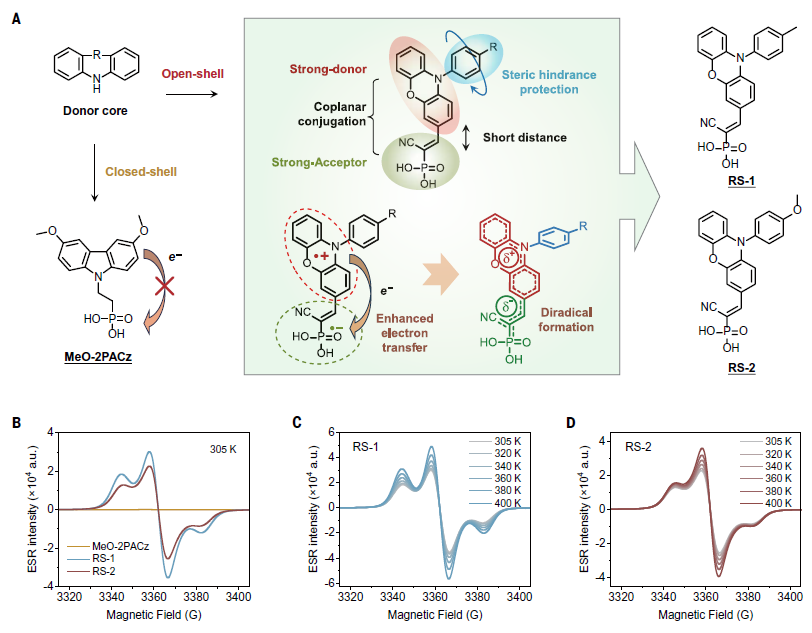

图2: “给体-受体”型双自由基自组装分子的设计思路与电子自旋共振谱图

近期,中国科学院长春应用化学研究所秦川江研究员的科研团队设计并合成出稳定的“给体-受体”型自组装分子(图2:RS-1和RS-2),以含氮杂环为电子给体,氰基磷酸为电子受体,利用短距离的强推拉电子作用增强了电子离域效应,在聚集态下促进了分子内和分子间的电荷转移,进而促进了“醌式-双自由基”及正负离子对共振式的形成。通过在分子的氮杂环上引入大位阻芳环,进一步提升了双自由基的光、热及电化学稳定性,利用电子自旋共振等测试手段证实了RS-1和RS-2具有本征的“开壳-双自由基”特性,同时展示出“聚集诱导自由基”效应及显著提高的导电性。

长春应用化学研究所秦川江研究员团队与隆基绿能科技股份有限公司合作,对材料进行了系统的器件测试,基于新型双自由基分子RS-2的4mm²小面积钙钛矿太阳电池的功率转换效率达26.3%,10.04cm²的组件效率高达23.6%。经NREL权威认证,1cm²钙钛矿-硅叠层太阳电池器件的效率高达34.2%,与同类报道相比具有明显优势。值得注意的是,在长期稳定性方面,基于RS-2的器件在45℃连续光照2000小时后仍保持97%的效率,即使在85℃高温高湿条件下工作960小时,RS-2器件仍保持92%的效率,小组件保持96%。

论文通讯作者包括中科院长春应化所的秦川江研究员、张德重助理研究员、王利祥研究员、周敏研究员及隆基绿能科技股份有限公司中央研究院院长李振国和何博博士。总体而言,该研究成果进一步验证了李远课题组2017年提出的开壳“醌式-双自由基”电子自旋基态和“聚集诱导自由基”机理,为“给体-受体”型双自由基材料的应用提供了科研院校与企业合作研发的范例,展示了有机“给体-受体”型双自由基的应用潜力。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adv4551

作者简介:

李远,华南理工大学材料科学与工程学院/发光材料与器件全国重点实验室研究员,博士生导师。主要研究方向为有机自由基光电材料的合成、电子自旋基态调控及应用研究。

代表性工作:1)发现并揭示经典“给体-受体”型有机半导体的开壳“醌式-双自由基”的电子自旋基态,提出“聚集诱导自由基”机理;2)开发了稳定的“芳香化无机酸自由基”分子体系,探索其在有机光电器件、钙钛矿太阳电池、量子点发光显示、能量存储与转换、光热转换、磁性及超导材料等领域的应用潜力。相关研究工作发表在Science, Nature Nanotechnology, Science China Chemistry, Nature Communications, Joule, Chem, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Material, Energy & Environmental Science等期刊,与企业合作实现了掺杂型PEDOT:PSS自由基导电聚合物的量产和应用推广。主持国家重点研发计划项目课题、国家自然科学基金“青年基金”、“面上项目”、“广东省科技创新特支计划青年拔尖人才”、“广州市科技创新菁英领航”及“广州市珠江科技新星”等项目10余项。