会议现场

近日,第二届国际科学技术诠释学研讨会在华南理工大学成功举办。本次国际研讨会经教育部批准,由广东省社会科学研究基地华南理工大学哲学与科技高等研究所、德国达姆施塔特工业大学STS系、安徽师范大学马克思主义学院、中国自然辩证法研究会物理学哲学专业委员会联合主办。来自中国、德国、美国、俄罗斯、英国等国近20家高校和科研机构的30余位专家学者通过线下或线上的形式出席。

研讨会旨在通过汇集国际学者对科学技术和当代物质进行诠释学研究、开展中西比较思想的综合性研究,从学科视域探寻有中国特色的中国知识体系的范围与样态。

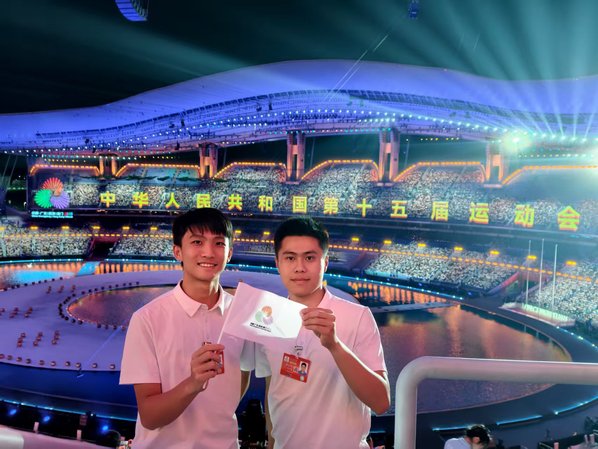

与会专家

会议共有32位学者作学术报告。其中德国达姆施塔特工业大学的Alfred Nordmann教授以对利希滕贝格的介绍为起点,引入了利希滕贝格的挑战——理解一本书或者这个世界不是解释事实的问题,而是进行主动的诠释;通过对蒸汽机的多重意义的揭示,阐明了如何理解历史物品;最后,讨论了现实与未来的关系:人们对于未来的讨论是建立在对于现实的反射之上的,要把我们自身当作理解的参与者去提问,不仅要理解技术对于人们的意义,还要研究技术评估。

中山大学王志康教授解释了生物遗传的信息诠释和生物变异的信息诠释,给出了量子辐射诱变生物学的证据及其诠释,最后给出了一般结论:科学诠释学可以以一定的文化形式为支点。

华南理工大学吴国林教授从量子系统、量子技术、量子现象和量子物体的关系出发,揭示了人们通过量子技术理解量子系统的一般过程。他以惠勒延迟选择实验为例,重新考量事件之间的因果关系,以及量子诠释的视域融合和效果历史的特点。

本届会议是去年华南理工大学主办首届国际科学技术诠释学研讨会后,聚焦诠释学前沿问题所开展的再次深度学术交流。(图文/通讯员 李雅丹 兰毅达 马克思主义学院)